贾英萍教授: 小儿麻醉的规范化管理

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】“标准化流程,同质化服务”, 一直是麻醉规范化管理追求的目标。近年来,信息化管理给麻醉学科带来机遇。然而,在医疗需求和手术量剧增的医疗环境下,在麻醉医生严重的紧缺情

“标准化流程,同质化服务”, 一直是麻醉规范化管理追求的目标。近年来,信息化管理给麻醉学科带来机遇。然而,在医疗需求和手术量剧增的医疗环境下,在麻醉医生严重的紧缺情况下,追求效率与安全,主导舒适化医疗仍迫在眉睫。应对巨大挑战,我们需要把握质量控制与安全;注重高效与质量的改进;提高舒适度、促进快速康复。小儿不是成人的缩影,患儿病情变化快,安全范围小,操作难度大,因此小儿麻醉的规范管理更为重要。本期课程,由贾英萍教授讲解小儿麻醉的规范化管理,让我们共同探讨如何减少管理差异,降低操作伤害,确保患儿围术期安全,营造童趣化氛围,实施 多模式的心理安抚,有效缓解儿童焦虑恐惧心理,呵护宝宝幼小的心灵。

本期看点

一、标准设备管理

1.手术间配置

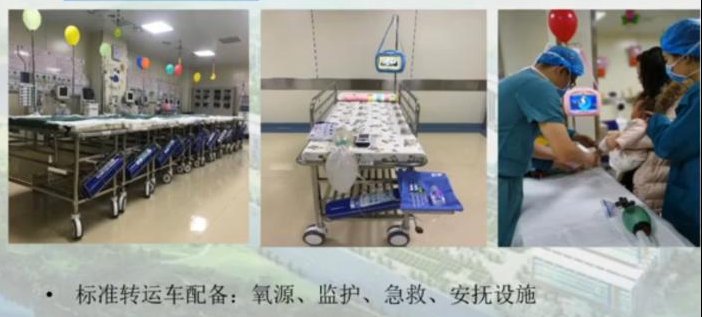

2. 转运车配备

3. 麻醉医生使用车标准配备

二、药品管理

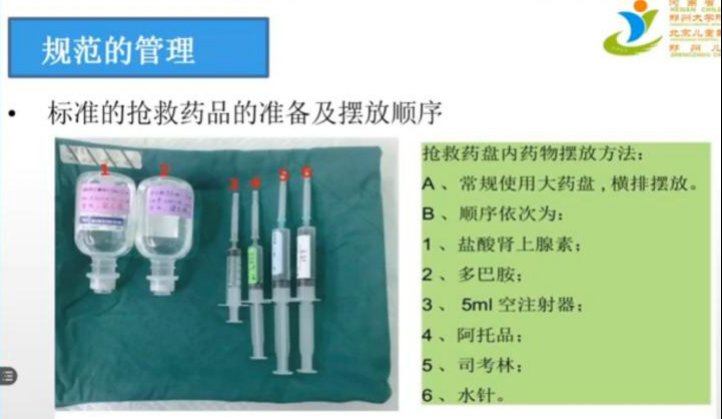

1.统一的所用药物的使用表格 2.统一配制药物的浓度 3.血管活性药和SICU配置相同的浓度 4.统一的抢救药品配置

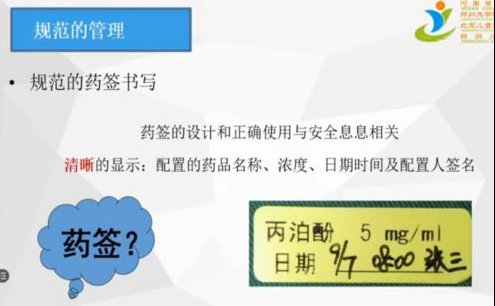

5.微量泵泵注浓度 6. 药签书写

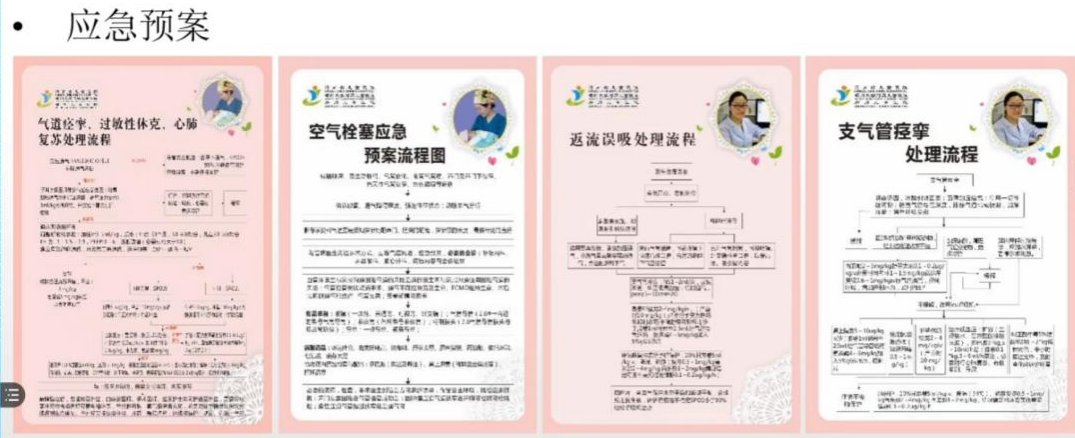

三、应急预案

1. 气管痉挛、过敏性休克、心肺复苏处理流程 2. 空气栓赛应急预案流程 3. 返流误吸处理流程 4. 支气管痉挛处理流程

四、医护合作模式

1. 医护协作诊疗模式 2. 医护联合查房模式 3. 医护协同交班模式 4. 医护联合培训模式 [1]

五、PACU管理

1.标配的床单元 l PACU的规模 PACU每个床单元配备所需的设备保证安全,床位数量根据医院实际手术量需求确定,所需的床位数与手术种类和手术间数量有关。以长时间大手术、患者周转缓慢为主则所需床位较少;以短小手术或日间手术为主则所需床位较多。 床位数量通常需满足下列三个条件之一: (1)与医院手术科室床位总数之比应≥2%; (2)与手术台比例≥1 : 4; (3)与单日住院手术例数比例≥1 : 10[2]。 床位 采用可移动式的转运床,有可升降的护栏和输液架,且能调整体位,床头应配备一定数量的电源插孔、氧气管道接口、医用空气管道接口、负压吸引管道接口,开放式的床位可以更方便观察患者,并在保障患者安全的前提下,保护患者的隐私。 2.亚专管理、不同通气模式的管理、特殊情况的管理、低龄儿分区复苏 3.舒适拔管、完善镇痛 4.积极预防术后躁动和恶心呕吐不良反应 术后恶心呕吐(PONV) 术后6h恶心呕吐的发生率为25%。术后防治PONV的常用药物有地塞米松、氟哌利多和 5-HT3受体抑制药、甲氧氯普胺和东莨菪碱。未预防性用药的患者术后第一次出现PONV时,可静脉给予5-HT3受体拮抗药(昂丹司琼、多拉司琼或格拉司琼)治疗。已采用预防性用药的患者,术后出现PONV应采用其它类型的止吐药。[2] 术后躁动与谵妄 PACU中最常见的精神障碍,主要原因包括低氧血症、低血压、低血糖、疼痛、膀胱膨胀、电解质和酸碱紊乱等。首先应针对原因采用相应的处理措施,如适时拔除气管导管,充分给氧、镇静镇痛等。[2] 5.贴心的关爱措施的落实 6.完善的交接班制度

(1)手术结束后由该手术组麻醉科医师、外科医师、手术室 护士等共同转运患者,在转运过程中,麻醉实施者负责转运患者的安全,应对患者进行持续监测评估和治疗,注意预防坠床、缺氧、人工气道、引流管及导尿管的移位及意外脱出。

(2)麻醉实施者必须将术后患者转交给经过专业训练的PACU医务人员,记录患者到达PACU时的状态,并将患者相关的情况向PACU的医护人员进行交班,并对在恢复期间的患者随时提供咨询直至患者完全恢复。

(3)交班内容至少应包括:

①麻醉记录单

②术前可能影响到患者恢复的基础疾病及用药

③手术及麻醉过程中的信息如手术方式、 麻醉方式、术中补液、失血量、尿量等术中情况

④评估并汇报患者目前状态。

⑤责任手术医师的联系方式。

(4)在保证患者生命体征平稳以及充分供氧的情况下进行交班,麻醉科医师和手术医师应在PACU医护人员开始履行患者监管责任后方能离开PACU。[2]

六、多模式镇痛

文章来源:《中华医院管理杂志》 网址: http://www.zhyyglzzzz.cn/zonghexinwen/2022/0120/777.html