贾英萍教授: 小儿麻醉的规范化管理(2)

【作者】网站采编

【关键词】

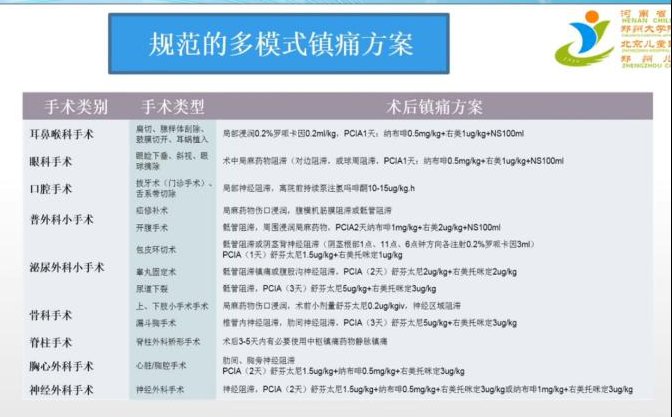

【摘要】原则: 年龄、手术种类、疼痛级别个体化 1. 方式 A. 局部麻醉药物应用:局部伤口浸润、区域神经阻滞、骶管阻滞 B. 非药物治疗:心理干预、冰敷、针灸

原则: 年龄、手术种类、疼痛级别个体化 1. 方式 A. 局部麻醉药物应用:局部伤口浸润、区域神经阻滞、骶管阻滞 B. 非药物治疗:心理干预、冰敷、针灸 C. 口服:非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚 D. 静脉镇痛药:阿片类药物和非阿片类药物,包括无背景剂量PCIA 2. 分类

3. 规范的急性疼痛管理策略

l 流程 ①信息化管理 ②每日两次疼痛访视 ③由家长、病区、麻醉医护组建的急性疼痛管理 ④根据患儿年龄、认知、行为和语言水平选择标准化工具特殊病人麻醉医生查房制度智能化管理体系的建立 ⑤麻醉医生和麻醉护士共同查房:有异常情况,比如恶心呕吐严重者等,麻醉医生行指导培训时;爆发性疼痛处理,镇痛效果不佳者、需追加其它模式镇痛;有伴发其它系统并发症时,必要时携带超声设备

七、防压疮防护

1. 综合预防措施 2. 根据手术患者的年龄、体位选择相应的防压工具 3. 覆盖广泛(术前充分评估、术中有效观察、术后持续跟进) 4. 措施齐全(人文关怀、高效沟通、预防、追踪) 5. 体位

①评估各体位的受压部位 ②预处理 ③术中防护技术 ④术后完善的跟踪管理

八、

l 低体温的预防 预防低体温贯穿全程,从转运开始

1. 术前评估和预热 术前应根据患儿病情、手术种类、胸腹腔内脏暴露面 积、手术时间以及皮肤的完整性等,评估手术期间是否有体温下降的可能性及下降的程度,制定保温措施,并记录基础体温。 ⑴ 心理疏导 通过术前访视时面对面的交流,消除病人对手术室和工作人员的陌生感,缓解紧张焦虑情绪,减轻因精神因素导致对冷刺激的阈值下降。 ⑵ 预先加温 手术台暖风毯加热保暖(37℃~41℃),麻醉中最初的急速低体温很难治疗,很大程度上是机体热量的重新分布引起的。麻醉诱导前30~60 min通过主动为患者皮肤加温,减小核心与外周的温度阶差,不仅能使患者温暖舒适,而且血管扩张将有助于静脉和桡动脉穿刺置

2. 预防体表热量的流失 ⑴ 设定合适的环境温度 儿科手术期间,建议要提高室温、热化环境,室 温要求达22℃~24℃,相对湿度40%~60%为宜。新生儿手术时,室温适当提高,并尽量缩短患儿暴露时间。 ⑵ 转运途中的保温,在保暖状态下送患儿入手术室,新生儿必要时选用保温箱运送,尽量减少进出手术室途中的热量流失。 ⑶ 被动隔热以减少暴露围术期应尽可能减少小儿的暴露面积,注意肢体保暖,尤其是婴幼儿。 ⑷ 减少因消毒液蒸发带走热量 预热皮肤消毒液或选择非挥发性消毒液可减少热量的丢失。

3. 预防体腔热量的流失 ⑴ 输入加温的 (36℃~37℃)库血和液体,是最有效的预防低体温的方法。 ⑵ 吸入气温湿化 给予吸入气加温、加湿处理,通过调节呼吸机蒸发器温 度至32℃~35℃,可有效预防呼吸道散热,并减少深部体温的继续下降。给予气管插管的全麻患儿应用湿热交换器(人工鼻),利用其适度湿化、有效加温和滤过功能,将水分和热量保留在呼吸道内。 ⑶ 防止体腔散热 对于手术时间较长、胃肠管等腹腔脏器长时间暴露者, 手术期间应用温盐水纱布覆盖在暴露的创面和内脏、肠管上;也可用温盐水纱布 擦拭器械;胸腹腔灌洗液也应预热至36℃~40℃。[3] ⑷手术部位使用无菌贴膜,肢体覆盖棉质单、薄膜遮盖头部减少散热。

4.体温监测[4] 对于全麻手术时间>30 min或年龄小于6岁的患儿,应常规进行体温监测并给予保温措施, 维持中心体温≥36.0℃,新生儿≥36.5℃。在预防围术期低体温发生同时,也须注意防止体温过高。

九、规范细节管理

1. 术前抗焦虑、抗恐惧

①手术等待区: “小能豆”机器人/少儿阅读绘画区/游戏机/玩具区等 ②术前入室:家长陪伴下静脉用药入睡/滴鼻、口服镇静 ③宝宝安全舒适度过分离期,无恐惧进入手术间

5. 预防苏醒期谵妄、躁动预防 ①完善术后镇痛、尽旱开饮、必要的心理安抚 ②躁动高风险人群:预防药物应用

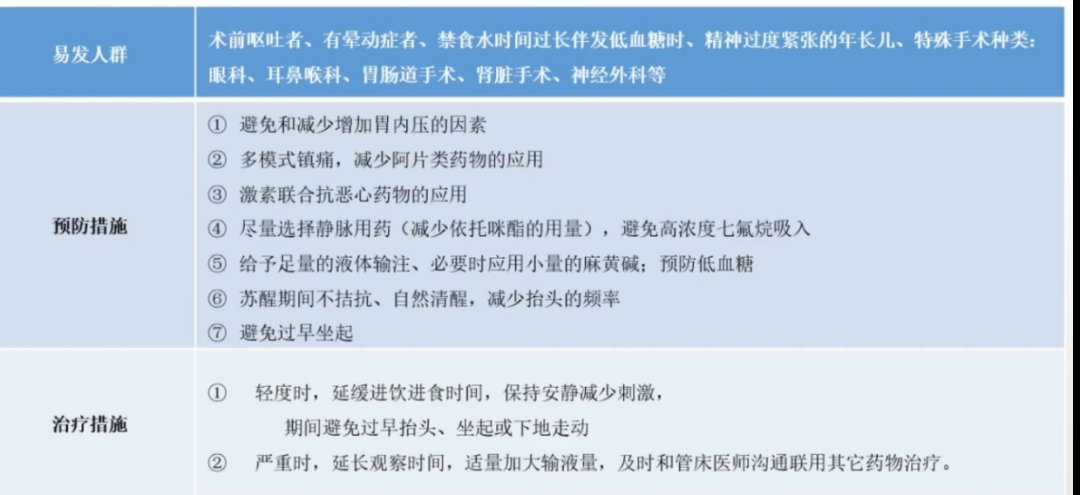

6. 预防恶心呕吐

十、总结

1. 小儿不能简单机械套用成人的麻醉技术 2. 积极采用联合用药原则降低单一用药的副作用的发生 3. 采用复合麻醉技术更有效提高安全性和舒适性 4. 有效监测达到更精准用药和最低有效药物使用原则 5. 可视技术开展保障安全,提高舒适 6. 气道管理以保护气道和保证安全为原则,气道工具选 择从无创→微创→有创 7. 关注心理,关注人文,有效维护小儿的心理健康。

文章来源:《中华医院管理杂志》 网址: http://www.zhyyglzzzz.cn/zonghexinwen/2022/0120/777.html